技術・モノづくり

- ガバナンス:技術開発の基本コンセプト

- ガバナンス:AI戦略の推進体制

- 戦略:AI推進の事例

- リスクマネジメント:AI活用とリスク管理

- 指標と目標

- 技術を通じた社会貢献

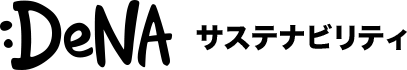

ガバナンス:技術開発の基本コンセプト

DeNAのモノづくり体制は、一般的な要素である「Product(プロダクト)」「Design(デザイン)」「Development(開発)」に加え、「Quality(品質管理)」「Infrastructure(インフラ)」「Security(セキュリティ)」の3要素を含めた6つの要素が相互に支え合う「総合力」で実現されています。創業以来、徹底したサービス指向とともにこのモノづくり体制を培い、中でも特にセキュリティやインフラ領域では専門部隊によって構築される強固な基盤を強みとしてきました。

現在、AIをこれらの全領域に不可欠な要素として深く組み込み、それぞれの活動を劇的に強化・アップデート、DeNAの技術開発のあり方を再定義しています。

Product プロダクト

リサーチと市場理解がAIにより加速・深化し、情報収集・整理・出力が劇的に効率化されています。事業戦略や検証計画のシミュレーションも高速・精密化され、迅速な意思決定を支援。また、Vibe

Codingを使用したプロトタイピングにより、高速な仮説検証サイクルが可能となっています。

Design デザイン

AIにより、デザイナーの役割は「ナレッジアーキテクト」へと拡張しました。AI機能を搭載したデザインツールを活用することで、制作コストを大幅に低減するだけでなく「作ることで考える」高速な試行錯誤を可能にすることで、思考の質と量を向上させています

Development 開発

すべてのエンジニアが、AI開発支援ツール(Cursor, GitHub Copilot, Devin, Claude Code, v0など)を全面導入して完全武装、開発効率を劇的に向上させています。

そのエンジニアが、AIを前提に業務フローを組み替える「AIネイティブカンパニー」への移行を強力に牽引しています。

Quality 品質管理

「品質は全員で作り込む」という考えに基づき、開発サイクルの工程にAIを導入し、Q(品質)・C(コスト)・D(納期)の継続的な最適化を目指しています。上流ではAIがリスクを予測し効果的なテスト観点を提案することで高品質と手戻りコスト削減を、下流ではテストケース自動生成で工数を削減し開発サイクルの高速化に取り組んでいます。

Infrastructure インフラ

1日あたり約150億リクエスト、ペタバイト級のデータを持つ大規模システムを安定運用しています。この大規模システムの信頼性を維持するため、24時間365日の常時監視とインシデントへの即時対応にObservabilityとAIOpsを導入し、異常検知や根本原因分析(RCA)の迅速化に取り組んでいます。膨大なログやメトリクスの傾向分析をAIに委ねることで、運用の自動化と高度化を実現し、より高速で正確な判断が下せるようになります。

Security セキュリティ

セキュリティガバナンスの革新に、自社開発AIを積極的に活用しています。社内規定やルールを学習したAIアシスタントは、従業員がどんな疑問も気軽に聞ける環境を作り、セキュリティ意識を組織に根付かせます。また、導入ツール等の安全性評価もAIで自動化し、事業を止めない迅速な安全検証を実現。AIとの共創による「攻めのセキュリティ」で、安全な挑戦と成長を支えます。

情報セキュリティ

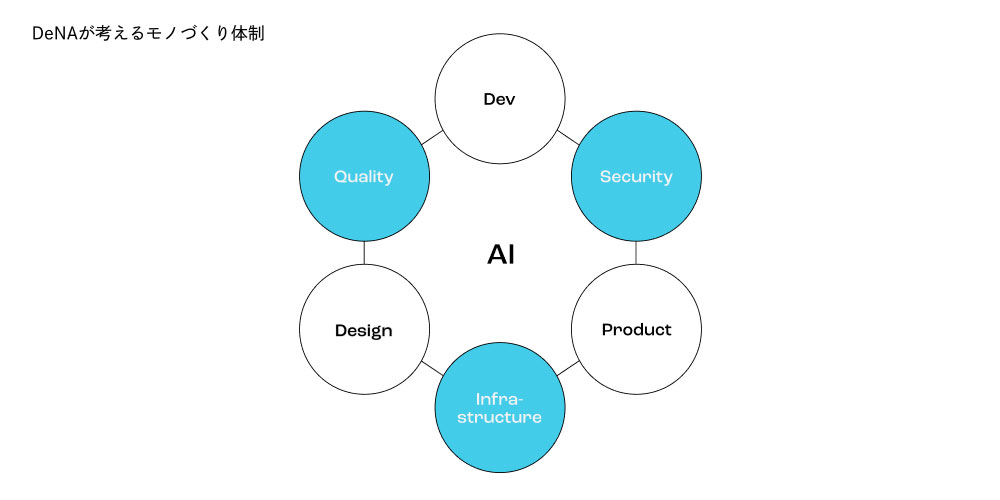

ガバナンス:AI戦略の推進体制

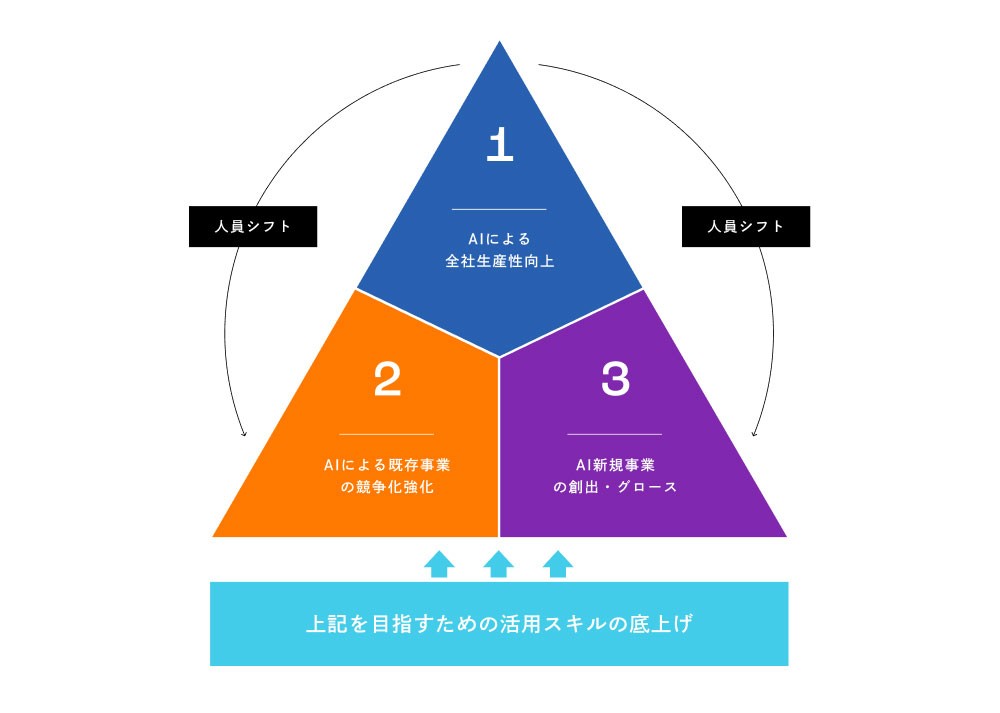

DeNAのAI戦略である,「全社生産性向上」、「既存事業の競争力強化」、「AI新規事業の創出・グロース」という三つの柱の実施にあたり,強固な推進体制を構築しています。長年培ってきた独自のデータ基盤を元に,全社横断で編成されたAIエキスパートチームが中心となってAI戦略を強力に推進,さらに全事業ドメインにおいて取り組みを拡大・加速させていくために、AI武装が完了した全エンジニアが各領域で取り組みを進めています。

全社横断でのAI活用を推進するAIエキスパートチーム

AIの専門知識と事業ドメインの知識を併せ持つ「AIエキスパートチーム」が全社のAI活用を推進しています。

AI推進担当GEXが全体統括を務め、エンジニア、法務、品質管理、セキュリティ、各事業部門の専門家からなる約100人のメンバーにて構成されています。また、約30名体制のエンジニアチームが、最新のAIツールの評価を常時実施しています。

このチームは、蓄積されたAI技術と活用ノウハウをもとに、優先順位やアプローチの企画・決定から、技術選定・開発・運用までを機動的に実行する司令塔機能を担います。専門性だけでなく、AIを用いていかに事業貢献するかを重視している点が大きな特徴です。

独自のデータ基盤

AIが価値あるアウトプットを生み出す上で不可欠なのが、DeNAが長年培ってきた「独自のデータ基盤」の活用です。

創業以来、DeNAは多種多様な事業・プロダクト・サービス、そして経営において膨大なデータを駆使し、ユーザー数やアクティブ率、収益面に加えて、サービスの利用状況やユーザーエクスペリエンスなど多角的な視点からデータをモニタリングしてきました。

約80名のデータエンジニア、MLOpsエンジニア、データサイエンティスト、AIスペシャリストが、データの収集・管理、AIモデルの適用、サービスでの実用といったサイクルを一貫して回しており、データを安全に利活用しています。

特にヘルスケアやスポーツ領域など、DeNAが独自に持つデータを組み合わせて最大限に活用することで、既存事業のイノベーションやAIネイティブな新規事業の創出に繋げ、他社との差別化と競争優位性を確立することを目指しています。

全エンジニアのAIエンジニア化

AIを全エンジニアの「ファンダメンタル(基礎)」と位置づけ、AI活用スキルアップを推進しています。

Gemini Advancedの全社導入に加え、Cursor, GitHub Copilot, Devin, Claude Code,

v0などのAI開発支援ツールを「最低限の武器」として全面導入、またすべての社員が「即」「安全に」最新ツールを試用可能なプロセスを構築し、「+αの武器を使う自由」も提供しています。

さらに、各エンジニアの生成AI活用レベルを可視化し、目標設定と連動させる「DARS(DeNA AI Readiness Score)」制度を導入しました。全員が1つ上のレベルを目指すための教育コンテンツの設計や、「互いに教えあう環境」の醸成を進めています。

これらの取り組みは、DeNAの全事業ドメインにおいて、AI戦略を幅広く牽引するための原動力となっています。

戦略:AI推進の事例

生産性の向上

DeNAのすべてのサービス・プロダクトに共通する品質管理業務へのAI活用を進めています。品質管理コストはDeNA全体で年間数十億円規模にのぼっており、AI活用によって大きな生産性向上の効果が見込める領域です。

現在は、品質管理業務の中でも特に工数の大きい「テスト項目書作成」と「検証業務」をターゲットに取り組んでいます。例えば従来は、ゲームのマスターデータ検証には大人数による目視確認、テスト項目書作成には膨大な仕様書から情報を拾い上げて整形するなど、膨大な時間を要していましたが、これらの労働集約的な作業は大幅な効率化が見込めます。

現在はAIの精度はまだ業務レベルに達しておらず、コンテキストエンジニアリングを実施中の段階ですが、AIの貢献度を定期的に数値化してアセスメント、試行錯誤しながらゴールへ着実に向かっています。

既存事業の強化

横浜DeNAベイスターズでは、チーム強化にAIが活用されています。

- • 捕手:ブロッキング能力などを定量評価・可視化し、選手ごとの育成目標を明確化。若手捕手の成長を促す取り組みを実施しています。

- • 投手:映像から「コマンド能力」(狙った場所に投げる能力)を計測し、一軍で活躍できる水準までの距離を可視化。有望な投手の昇格判断や、選手の日々の調整に貢献しています。

- • 打者:高速カメラでスイングを3D動作解析し、バイオメカニストからのフィードバックを大幅に増加。個別の打撃課題改善を迅速に支援することで、打線強化に繋げています。

単なるデータ提供に留まらず、現場での具体的な活用を重視した取り組みを進めています。

新規事業の創出

AIイノベーション事業本部では、新規事業創出のプロセスを革新する制度として、企画提案時に生成AIを用いて開発したプロトタイプを必須としました。企画書のみの提出は認められません。

この背景には、従来の企画書と完成イメージの乖離を防ぎ、現物を見て迅速かつ的確な判断を下す狙いがあります。

エンジニアからデザイナー、ビジネス職までが「Devin」のようなAI開発ツールを駆使してVibe Codingしながらアイデアを形にしています。制度開始からすでに15件ほどの新規事業案がこの方式で提案されており、特に熱意ある若手社員が積極的に試作品を持ち込んでいます。

アイデアを即座に具現化することで、事業創出のスピードと質を飛躍的に高めています。

リスクマネジメント:AI活用とリスク管理

DeNAは、「DeNAグループAIポリシー※(以下「本ポリシー」)」を2023年2月24日に制定し、同年3月27日に公開しました。

AIの利活用は、DeNAグループの事業運営の推進に大きく寄与する一方で、使い方を間違えればステークホルダーへの不利益などにも繋がる恐れがあります。本ポリシーは、安心・安全かつ信頼できるAIの使い方をしていくために、法令を遵守し、AIの適切な利活用をグループ全体で推進していく指針として、 設計されています。すでに存在していたDeNAの強固なITガバナンスに立脚したポリシーとすることで、スピード感は決して損なわずに安心・安全との両立を実現しています。

強固な情報セキュリティとプライバシー保護

DeNAは、顧客から預かる情報の適切な保護と、提供サービスおよび社内システムのセキュアな維持を情報セキュリティの基本方針として掲げています。この方針に基づき、「DeNAグループ情報セキュリティポリシー」を中心に、「グループ情報管理スタンダード(GISP)」と「グループ情報システムスタンダード(GISS)」を整備・順守し、安心安全なサービス提供に努めています。さらにサイバー攻撃の高度化に対応するため、セキュリティポリシーを常にアップデートし続けています。

また、個人情報管理委員会と情報セキュリティ管理委員会を設置し、グループ横断的な管理体制を構築。これらの委員会で議論された事項は定期的に経営会議や取締役会に報告され、経営上の重要な意思決定に反映されています。

専門の内製セキュリティ部隊

DeNA CERTは、セキュリティ部を中心とした部門横断のセキュリティ対策チームであり、平時からの事業支援と有事への対応にあたっています。特にスマホアプリの脆弱性診断やハッキング対策では、社内のセキュリティ技術部隊が独自の診断技術や防御機能を開発し、年間約170件のWeb・スマホアプリ診断、約4,200件のプラットフォーム診断を実施してセキュリティレベルを向上させています。また、クラウドサービスの設定ミスによる情報漏洩を防ぐため、AWSやGoogle Cloudの設定値を毎日自動的に監視し、ミスがあれば通知するような仕組みも自社開発しています。

AI活用におけるガバナンス体制と安全性確保

AIの積極的な活用に先んじて、「DeNAグループAIポリシー」で定めた指針に基づき、より具体的な内容を網羅した「DeNAグループAIガイドライン」を制定し、社員のAIリテラシー向上と適切な活用を推進しています。また、生成AIに関する各種のマニュアル整備やAIリテラシー研修を随時実施し、全社員がAIを安心・安全に活用できる環境を整備しています。

また、これまで構築してきたITシステムのガバナンス体制をAIツールにも適用し、予実管理や資産管理だけでなく、アクセス管理も安全に行っており、AI特有の頻繁なアップデートサイクルに対応した脆弱性やリスク対応にも即応できる体制を整えています。

試用と利用を分離し、適切な評価とスピードを両立

AIツールの導入においては、扱ってよい情報区分や管理体制などの一定のルール下で即座にツールの導入や検証を行うことが可能な「試用」と、十分なリスク評価を行ったうえで導入する「利用」を明確に分け、それぞれでプロセスを整備しています。新しいツールの導入では、まず簡易なチェックをもとに試用を開始し、導入と並行して法的観点やセキュリティ観点のレビューを行うことで迅速な利用を可能とします。

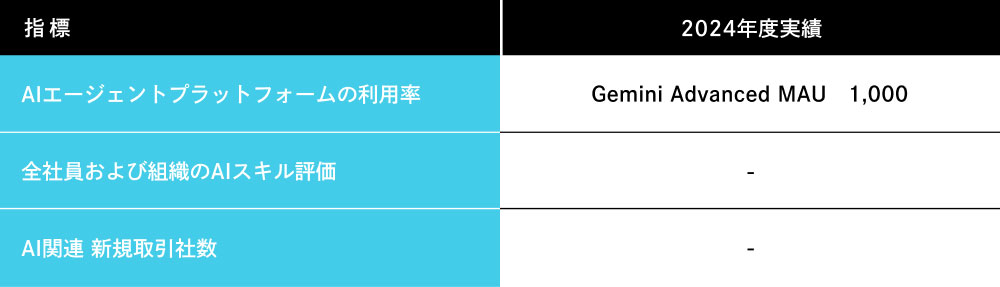

指標と目標

DeNAは、経営資本のマテリアリティにおいて、KPIを設定しています。知的資本では、技術の強化・新技術への対応と牽引を掲げ、AI技術をはじめとした新たな技術の社内外での積極活用や、技術を発信し社会の技術向上への貢献を目指しています。社会関係資本においては、DeNAの強みであるパートナーシップによるシナジーの最大化を掲げています。さらなるDelightを創出するためには、パートナーの皆様との協働が不可欠です。それぞれの強みを掛け合わせ、より大きな価値を創造するとともに、健全な商習慣に従い、公平・誠実かつ共存共栄の関係の樹立・維持に努めます。

DARS(DeNA AI Readiness Score)とは

DeNAがAIネイティブカンパニーとなるのを目指し、各人のAI活用レベルアップを後押しするための指標です。

半期の評価サイクルごとに各人の活用レベルを可視化すること、および組織としてのレベルを可視化することを行っていきます。

技術を通じた社会貢献

DeNAでは、事業を通じて得た技術的知見を社内に留めることなく、積極的に外部へ発信していくことで、社会の技術向上に貢献することを目指しています。

DeNA TechCon(テックコン)は、DeNA のエンジニアが業務で得た知見を発信することで、社会の技術向上に貢献する目的で、2016年より開催している技術カンファレンスです。

2025年2月には「DeNA TechCon」と「AI時代の事業開発」にフォーカスした「DeNA × AI Day」をオンラインで同日開催しました。テーマは、利用や活用を意味する「UTILIZATION」としました。初めての試みとなる「DeNA × AI Day」では、DeNAが2016年からのAI技術投資と実践で得た知見を共有するとともに、エンターテインメントから社会課題解決まで、様々な分野でのAI活用事例を通じて、AIドリブンな事業開発の展望を発信しました。

加えて「DeNA Engineering」のブログでも、エンジニアが、実際の課題とそれに対する技術的チャレンジについて執筆した記事を公開するほか、社外技術カンファレンスにも積極的に参加・登壇しています。

また、世の中の技術向上に貢献することを目的とした取り組みとして、「DeNA TECH STUDIO」というプログラムを用意しています。DeNA社員と社外技術者が、エンジニアリングに関する勉強会を気軽に開催できるようサポートしています。

AI分野では取り巻く国内外の情勢と流動性が激しさを増す中で、日本経済団体連合会のAI活用戦略タスクフォースにも社員が参加し、政策・法的整理などの情報収集と提言を含め業界に先行した貢献に努めています。

また、当社の強みでもある、ユニークで多様な事業展開とそれらに対するAI適用、そしてDeNAの強みの一つでもあるデザイン・ソリューション開発能力のシナジーを最大化し、日本ではまだ確立されていないAIUX※のリーディングカンパニーを目指し、学会やTechイベント、ブログなどでも、AIに関する技術や知見を社内外向けに積極的に公開しています。

※AIのソリューション開発を進めていくなかでのユーザー体験・価値の最大化