プログラミングでSDGsを広めよう! 総合的な学習の時間での実践例

本年度から小学校では必修化となったプログラミング教育。予期せぬ休校やオンライン学習の開始などによって、いまだに授業のスタイルを模索している先生も多いと思います。DeNAでは、CSR活動の「次世代のIT支援」の取り組みの一環にて、2014年から継続的に小学校でのプログラミング教育の授業支援を行ってきました。その中から、本年度の総合的な学習の時間でプログラミング学習に取り組んだ、横浜市緑園西小学校の実践事例を紹介します。

総合の時間でプログラミング、DeNAのサポート

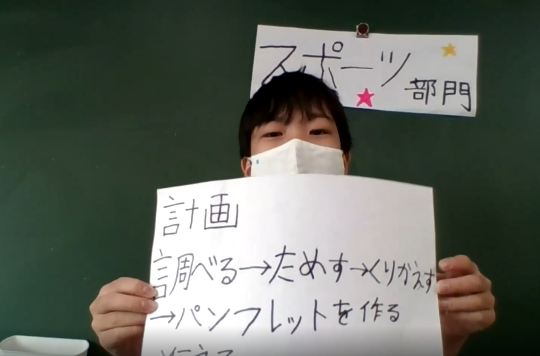

本年度から、いよいよ小学校でのプログラミング教育必修化となりました。一方で新型コロナウイルス感染症拡大の影響も大きく、DeNAでは状況を慎重に判断しながら、オンラインも含めてサポートを行っています。私はプログラミング学習アプリ「プログラミングゼミ」を開発しながら、小学校の授業にゲスト講師として参加しています。

文部科学省は、必修化にあたり、プログラミングを行う場面として総合的な学習の時間を例示しています。DeNAでは以前から、プログラミングゼミを活用し、総合的な学習の時間でのプログラミング実践を推進してきました。今回は、本年度の取り組みの中から「SDGs」をテーマに行ったプログラミングの授業実践を紹介したいと思います。

「プログラミングを学びたい」子どもたちの思いとは

総合的な学習の時間でプログラミングゼミを活用したのは、横浜市泉区にある緑園西小学校5年2組。横浜市では総合的な学習の時間は児童間での話し合いでテーマを決め、1年を通して学習を進めて行きます。本年度の取り組みについて、話し合いを行ったところ、児童の皆さんは以下のような課題感を持ちました。

●これからの世の中では、機械などをプログラミングして扱う必要があること

●自分たちがその技術について知る必要があること

●それらの技術を通して、楽しみながら学んだり情報を発信したりできること

これらは、DeNAも通じる課題感を持っており、小学5年生が考えたことに大きな驚きと頼もしさを感じました。

さらに、クラス内で議論を重ね、環境問題やスポーツや健康など、取り組みたい課題がさまざまであったため、よりよい世界に向けて行動したいというみんなの願いと共通していた「SDGs」(持続可能な開発目標)をクラスのテーマとして決めました。そのテーマを解決するために、プログラミングについて学び、活用することを決めました。

プログラミングの活用事例を知ろう、開発者とのオンライン授業

クラスでは、夏休み明けからプログラミングで取り組むテーマの設定を行い、その後プログラミングゼミ(以下プロゼミ)を使っての作品作りが始まりました。はじめに、アプリ内の「パズル」や「あつめよう」に全員で取り組んで使用方法に慣れてから、プロゼミユーザが自由に作品を投稿できる「みんなの作品」などを参考にプログラムの仕方を詳しく調べて作品作りを進めていったそうです。

10月末にクラスとDeNAの初回の授業がオンラインで行われました。テスト接続をしている時から、手を振る楽しそうな教室の様子が伝わって来ました。

まず児童の皆さんが、現在の取り組み状況をプレゼンします。達成に貢献したいテーマごとに「陸グループ」「つくる責任つかう責任グループ」「海グループ」「ボードゲームグループ」「スポーツグループ」の5グループに分かれ、それぞれ作品作りの目的や内容、プロジェクトの計画をDeNAへ共有しました。

「つくる責任、つかう責任グループ」は、リサイクルについて深く理解してほしいという課題をもっており、クイズをベースにしたゲームを考えているそうです。また、「スポーツグループ」では、健康のために物がなくても楽しめる鬼ごっこを広めることを考え、パンフレットの作成を検討しているそうです。

▲「スポーツ」のグループのプレゼン

その後、筆者からアプリの作り方の手順を説明しました。プログラミングゼミの開発事例をもとに、キャラクターの制作で苦労したこと、カスタマージャーニーマップ(利用者がサービスを利用する過程の感情や行動の変化を可視化したもの)を使いユーザー体験をデザインしたこと、チーム間で目的や課題を図や絵を使って共有する大切さなどを説明しました。また、DeNAのSDGsの取り組みについても説明を行いました。

子どもたちからは、「コインをためていくゲームを作りたいがどのようなプログラムを組む必要がありますか?」といった技術的な質問や、「プロゼミを開発する時に使ったアプリはどのようなものがありますか?」といった仕事に関する質問などが挙がりました。

子どもたちにとって難しい部分もあったようでしたが、取り組みへの熱が高まった様子で、休み時間にもプログラミングに挑戦する姿が見られたそうです。また、プレゼンに向けて発表を分担することで、協力する力も高まったとのことです。

2回目は作品へのアドバイスを、取り組み状況を発表

DeNAとの2回目の授業は、再びオンラインで12月上旬に実施しました。1回目の授業以降、児童の皆さんはゲーム作りを進めており、この日は仕上がりの共有と、制作過程での質問を行いました。

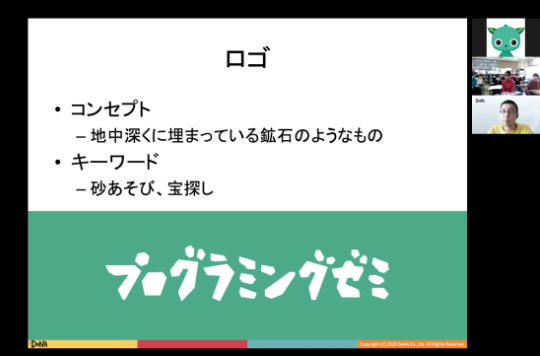

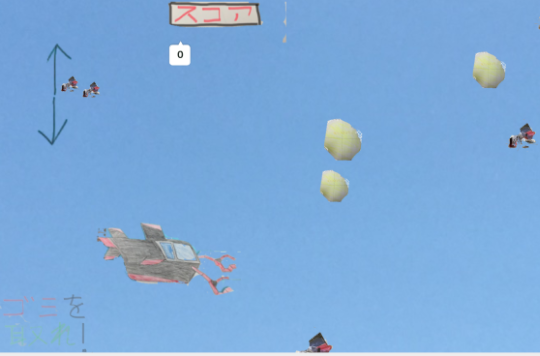

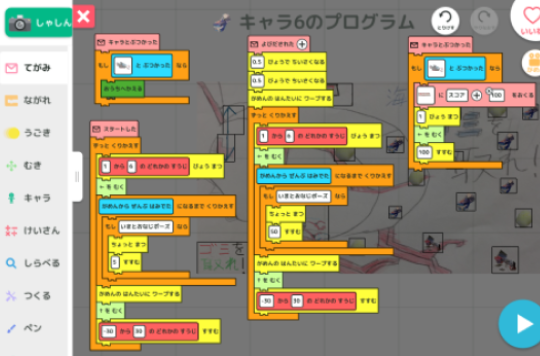

ごみを集めるクレーンゲームやSDGsの理解を進めるためのボードゲームなど、画面ごしに、かなり仕上がって来ているのが伝わります。プログラミングゼミで作った作品はアプリを通じて講師に共有されていました。

▲ボードゲームグループが作成中のカード案

「陸の豊かさを守ろう」グループでは、ストーリー、ゲーム、クイズなどに役割分担をして進めていると発表してくれました。「海の豊かさを守ろう」グループでは、オープニングストーリーから始まって、ステージごとに違ったゲームを制作しているとのことでした。SDGsのターゲットへの理解を促すためのゲームである必要があるので、ごみを拾って海をきれいにするというミッションになっています。

私からは、「オープニングでわくわく感を高めてから、次のゲームにつながるような演出をしてはどうか」といった、使う人の体験を意識したアドバイスをしました。

▲制作したゲームの一例

また、全体を通して「使ってくれる『ユーザー』をもっと想像して、ユーザー体験がよくなるように工夫してみてください」とのアドバイスを行いました。

▲オンラインでアドバイスを行った筆者

クラスでは継続して制作に取り組み、ブラッシュアップを重ね、2月からは制作したものを公開して、SDGsへの理解を促す活動を進めるということです。

担任の先生が感じるプログラミングを通した学び

クラス担任の平眞由美先生に、プロゼミを使った授業の感想をお伺いしました。

「総合的な学習の時間では、子どもたちが協力して課題に取り組むこと、また、試行錯誤しながら課題を解決していくことを大切にしています。

今年度、総合的な学習の時間を始めるにあたって、子どもたちからプログラミングの必要性について意見がありました。しかし、プログラミングは何かを成し遂げるためのツールです。プログラミング自体が目的化しないために、プログラミングを生かして何を伝えたいのか学級で確認してから学習をスタートしました。そこでテーマとしたのが、子どもたちのさまざまな思いとつながったSDGsでした。

プログラミングゼミは、アプリ内の『パズル』や『あつめよう』に取り組むことで遊び感覚で熱中しながら、プログラミングの基本を身につけることができました。教師が長々と説明するのではなく、子どもが一人ひとりのペースで試行錯誤しながら学べる仕組みになっていた点が活用しやすかったです。

また、『作品をひらく』というプログラムがあることによって、別々の子が作った作品同士をリンクさせることができました。そのため、子どもたちはオープニングのストーリーを作るチーム、ゲームのステージを作るチームとさらに細かく役割分担をし、ゲームの全体像をどうするのか相談しながら一つの作品を作っていきました。それが、総合的な学習の時間で育てたい協働の力を伸ばすことにつながりました。

自分たちが描いたものや音声を取り込んで活用できるというプロゼミならではの表現方法も、小学生にぴったりでした。プログラミングをする中で、数値によって動きを変える算数的な活動だけではなく、『絵を描く』『ナレーションやセリフを考え録音する』『BGMや効果音をつける』という図工、国語、音楽につながる活動を子どもたちが自然と行っていました。SDGsというテーマがあることで理科、社会の要素も加わり、これまで学んだことを組み合わせて活用する、まさに『総合的』な学習になっていきました。

さらに、オンラインでサポートしていただけたことで、教師が教える中での壁を感じた時にも、それを乗り越えることができました。

今回、作品を作る前、そして作品が形になってきたところで、末広さんにオンラインでお話を伺いました。作品作りの見通しを持つ段階と作品を見直す段階の2段階でお話を伺えたことが子どもたちの意欲を高めました。

プログラミングに取り組む良さは、試行錯誤が容易にできるところにあると今回の実践を通して実感しました。プログラムがうまく動かない時に子どもたち同士で教えあい、課題を解決していく姿も印象的でした。プログラミングに取り組みながら学習を進めてきたことで試行錯誤と協働の力を育むことができました。」

総合的な学習の時間でプログラミングを学ぶ真価とは

本年度から施行された新学習指導要領では、小学校での総合的な学習の時間の目標として、実社会や実生活の中から問いを見いだし自分で課題を立てたり、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとしたりする態度を養うことなどが掲げられています。

今回の事例では、児童自ら、未来の自分たちに必要な力として、情報活用能力が必要だと感じ学ぶ姿や、また情報技術を知り、それを社会の役に立てようとする姿が見られました。これは総合的な学習の時間の目標に沿いながら、児童の興味をかき立てたよい事例だと考えています。

また児童が主体的に作品作りに取り組んでいる姿が印象的でした。プロゼミはアプリの使用感が簡便なこともあり、アプリ内のプログラムや他の人の作品を参考にしながら、高学年であれば、子どもたち同士で教え合いながら学んでいくことが可能です。実際にDeNAが支援を行う場合、詳細な制作方法について、細かくレクチャーしたり教材を用意したりすることはしていませんが、子どもたちは自ら学んで作品を作っていきます。

DeNAはプログラミングゼミや、このような授業での活用を通して、情報技術について触れるにとどまらず、楽しみながら主体的に活用することができる次世代の育成に貢献してまいります。

--

※本記事はプログラミングゼミ開発者の末広章介が執筆し、EdTechZineに掲載いただきました。EdTechZineへ寄稿した記事になります。